Die optimale Leistung einer Software hängt nicht nur vom Code ab, sondern auch von der Umgebung, in der sie ausgeführt wird – sprich: von der Hardwarearchitektur. Doch was genau steckt hinter diesem Begriff?

Vielleicht hast Du Dich schon einmal gefragt: Wie funktioniert ein Computer eigentlich? Um das zu verstehen, ist ein Blick auf die Hardwarearchitektur unerlässlich.

Was sind die zentralen Bestandteile einer Hardwarearchitektur?

Drei grundlegende Funktionen bestimmen die Struktur eines Computersystems:

Speicherverwaltung: Wo werden Daten temporär oder dauerhaft gespeichert?

Prozessausführung: Wie führt der Computer Aufgaben aus?

Ein- und Ausgabeoperationen (I/O): Wie kommuniziert der Computer mit externen Geräten wie Maus, Tastatur oder Monitor?

Die Hardwarearchitektur beschreibt die Art und Weise, wie Hardware und Software so organisiert und aufeinander abgestimmt werden, dass der Computer effizient, stabil und leistungsfähig arbeitet. Dabei kann das Thema auf unterschiedlichen Abstraktionsstufen betrachtet werden – von den grundlegenden Bauteilen bis hin zu komplexen Systemarchitekturen.

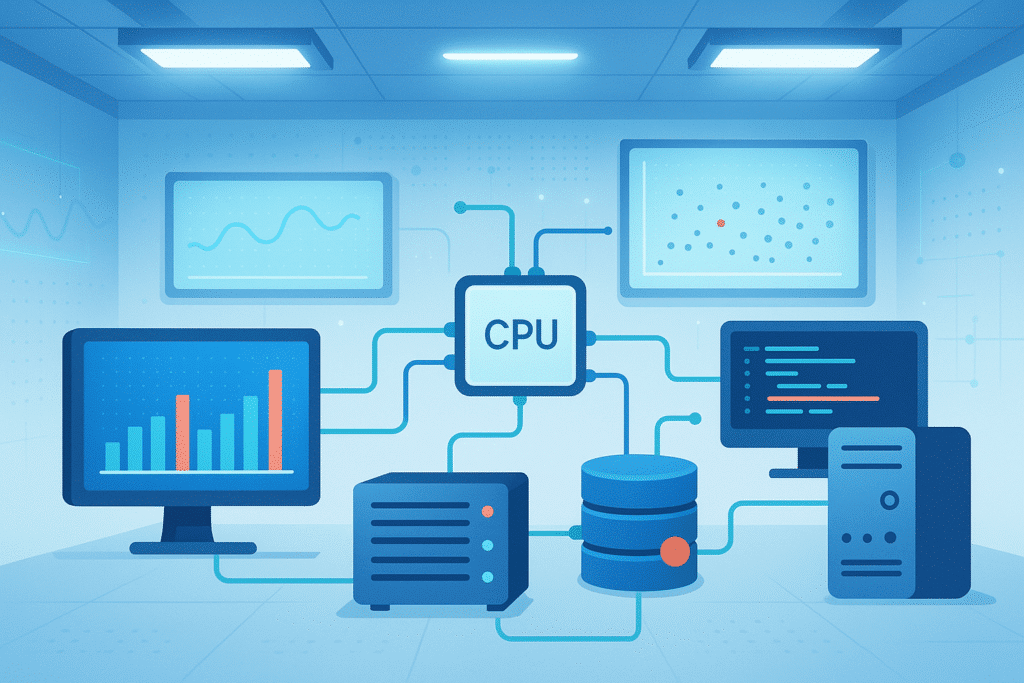

Die physischen Komponenten der Hardwarearchitektur

Hinter jeder Funktion stehen konkrete, physische Bauteile. Diese bilden das Rückgrat eines jeden Computersystems.

1. Speicher

Speicher gibt es in zwei Hauptformen:

RAM (Random Access Memory): Temporärer Speicher, in dem Daten abgelegt werden, die gerade verarbeitet werden. Er ist schnell, aber flüchtig – beim Ausschalten gehen die Inhalte verloren.

Festplatten oder SSDs: Langfristiger Speicherort für Daten, Programme und Betriebssysteme. Sie behalten die gespeicherten Informationen auch nach dem Herunterfahren.

2. Verarbeitung

Das Herzstück der Verarbeitung ist der Mikroprozessor, auch bekannt als CPU (Central Processing Unit). Er ist für die Ausführung sämtlicher Rechenoperationen zuständig.

Neben der Haupt-CPU kommen oft spezialisierte Prozessoren zum Einsatz – etwa Grafikprozessoren (GPUs) für visuelle Berechnungen oder mathematische Coprozessoren für rechenintensive Aufgaben. Welche Prozesse der Mikroprozessor abarbeitet, legt die Software fest.

3. Ein- und Ausgabe (I/O)

Zur Ein- und Ausgabe zählen alle Geräte, über die der Computer mit der Außenwelt kommuniziert:

Eingabegeräte wie Tastatur, Maus oder Scanner

Ausgabegeräte wie Monitor, Lautsprecher oder Drucker

Zentral sind auch die sogenannten Busse – das sind Datenleitungen, über die Informationen zwischen den einzelnen Komponenten übertragen werden. Beispielsweise verbindet ein Bus die CPU mit dem RAM und sorgt dafür, dass Daten effizient ausgetauscht werden können.

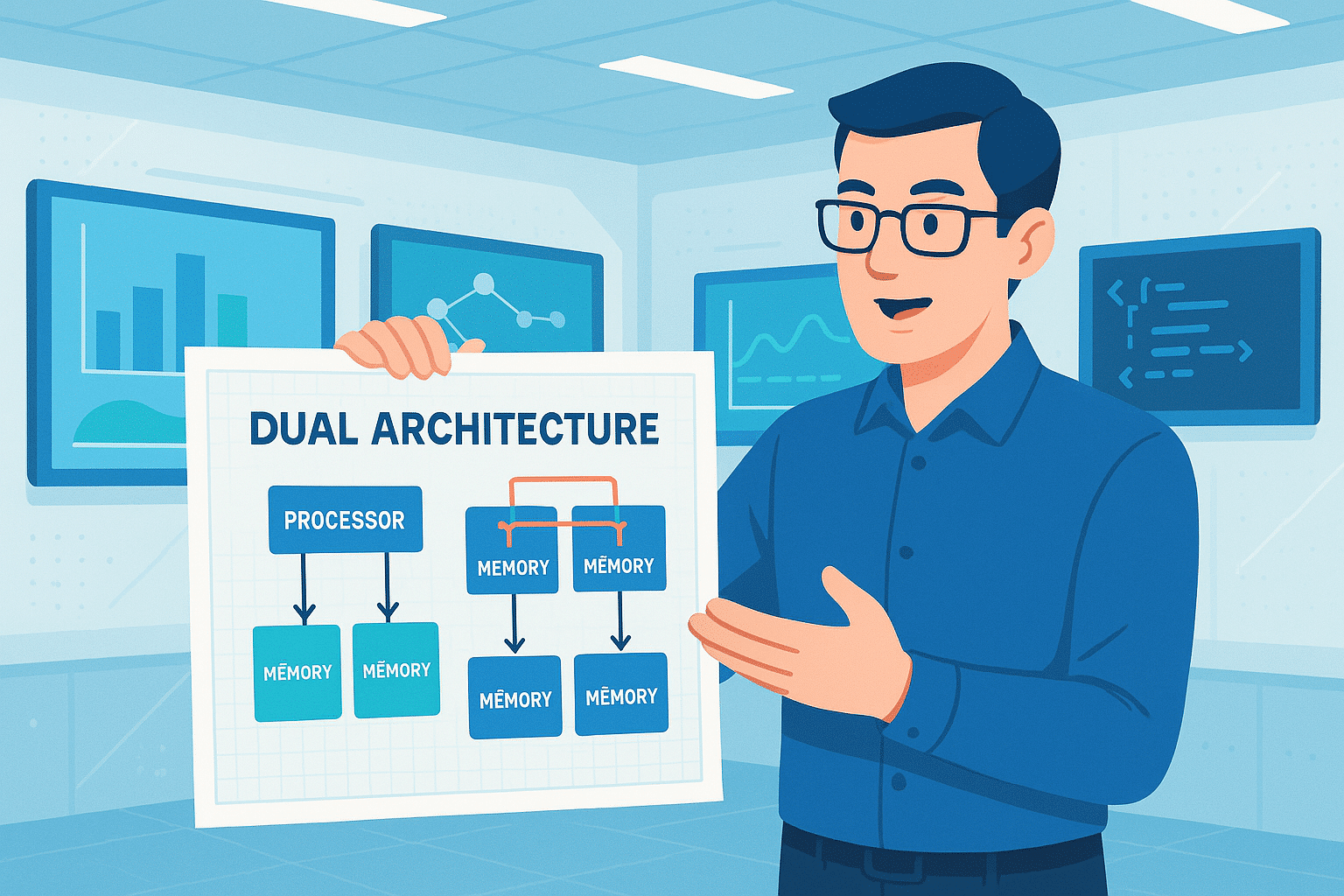

Zwei Hauptmodelle der Hardwarearchitektur

Historisch betrachtet haben zwei Architekturmodelle die Entwicklung der Computertechnik maßgeblich geprägt: die Von-Neumann-Architektur und die Harvard-Architektur.

Die Von-Neumann-Architektur

Benannt nach dem Mathematiker John von Neumann, bildet dieses Modell die Grundlage vieler früher Computersysteme – darunter auch der EDSAC, ein Erstgenerationscomputer, der 1949 an der Universität Cambridge in Betrieb genommen wurde. Die zentrale Verarbeitungseinheit dieses Rechners arbeitete mit rund 3.000 Vakuumröhren, während die Eingabe über ein Lochbandlesegerät erfolgte.

Das zentrale Konzept der Von-Neumann-Architektur ist ein gemeinsamer Speicher für Daten und Anweisungen (also Programmcode). Dadurch können Programme flexibel verändert und direkt im Speicher ausgeführt werden – ein Prinzip, das auch heute noch in abgewandelter Form verwendet wird.

Die Harvard-Architektur

Fast zeitgleich wurde an der Universität Harvard der Mark I entwickelt – ein gewaltiger elektromechanischer Computer mit 15 Metern Länge, 2,5 Metern Höhe und rund 5 Tonnen Gewicht. Er bestand aus über 750.000 Einzelteilen und wurde vom Mathematiker Howard Aiken in Zusammenarbeit mit IBM entworfen.

Im Gegensatz zur Von-Neumann-Architektur trennt die Harvard-Architektur den Datenspeicher vom Programmspeicher. Diese Trennung ermöglicht schnellere Zugriffe, da gleichzeitig auf Daten und Instruktionen zugegriffen werden kann – ein Vorteil bei vielen eingebetteten Systemen oder Mikrocontrollern.

Moderne Rechner basieren heute meist auf einer modifizierten Von-Neumann-Architektur, übernehmen aber je nach Einsatzzweck auch Elemente der Harvard-Struktur – etwa in Hochleistungs- oder Embedded-Systemen.

Verschiedene Arten moderner Hardwarearchitekturen

In der Praxis haben sich je nach Anwendungsgebiet unterschiedliche Architekturmodelle durchgesetzt, die spezifische Anforderungen wie Energieeffizienz, Rechenleistung oder Parallelisierung erfüllen.

CISC (Complex Instruction Set Computer)

Merkmal: Große und komplexe Befehlssätze

Einsatz: Klassische PCs und Laptops

Beispiel: x86-Architektur von Intel und AMD

Vorteil: Komplexe Aufgaben können mit wenigen Befehlen erledigt werden

RISC (Reduced Instruction Set Computer)

Merkmal: Kleiner, optimierter Befehlssatz für schnelle Ausführung

Einsatz: Smartphones, Tablets, Embedded Systems

Beispiele: ARM-Prozessoren, Apple M1/M2/M3

Vorteil: Höhere Energieeffizienz und geringerer Stromverbrauch

Superskalare Architektur

Merkmal: Mehrere Anweisungen werden gleichzeitig verarbeitet (Parallelisierung auf Instruktionsebene)

Einsatz: Moderne Desktop-CPUs

Beispiele: Intel Core i5/i7/i9, AMD Ryzen

Vorteil: Deutlich höhere Performance bei Multitasking und komplexen Berechnungen

VLIW (Very Long Instruction Word)

Merkmal: Mehrere Anweisungen werden zu einem einzigen Befehlspaket zusammengefasst

Einsatz: Spezialisierte Systeme wie DSPs (Digital Signal Processors)

Vorteil: Optimiert für Aufgaben wie Audio- oder Videoverarbeitung

Wie viele Prozessoren braucht ein System?

Ein zentraler Aspekt moderner Hardwarearchitektur ist die Anzahl der Prozessoren bzw. Kerne, die in einem System zum Einsatz kommen.

1. Einprozessor-Systeme

Merkmal: Nur ein einzelner Prozessor steuert alle Aufgaben

Einsatz: Ältere Computer oder einfache Embedded-Systeme

2. Multiprozessor-Systeme (Multicore)

Merkmal: Mehrere Prozessoren bzw. Kerne arbeiten parallel, teilen sich aber denselben Speicher

Einsatz: Aktuelle Desktop-PCs, Laptops, Server

Beispiele: Intel Core i7, AMD Ryzen

3. Mehrcomputer-Systeme (Distributed Computing)

Merkmal: Viele unabhängige Rechner (jeder mit eigenem Prozessor und Speicher) arbeiten gemeinsam an einer Aufgabe

Einsatz: Cloud-Computing, Hochleistungsrechenzentren

Beispiele: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud

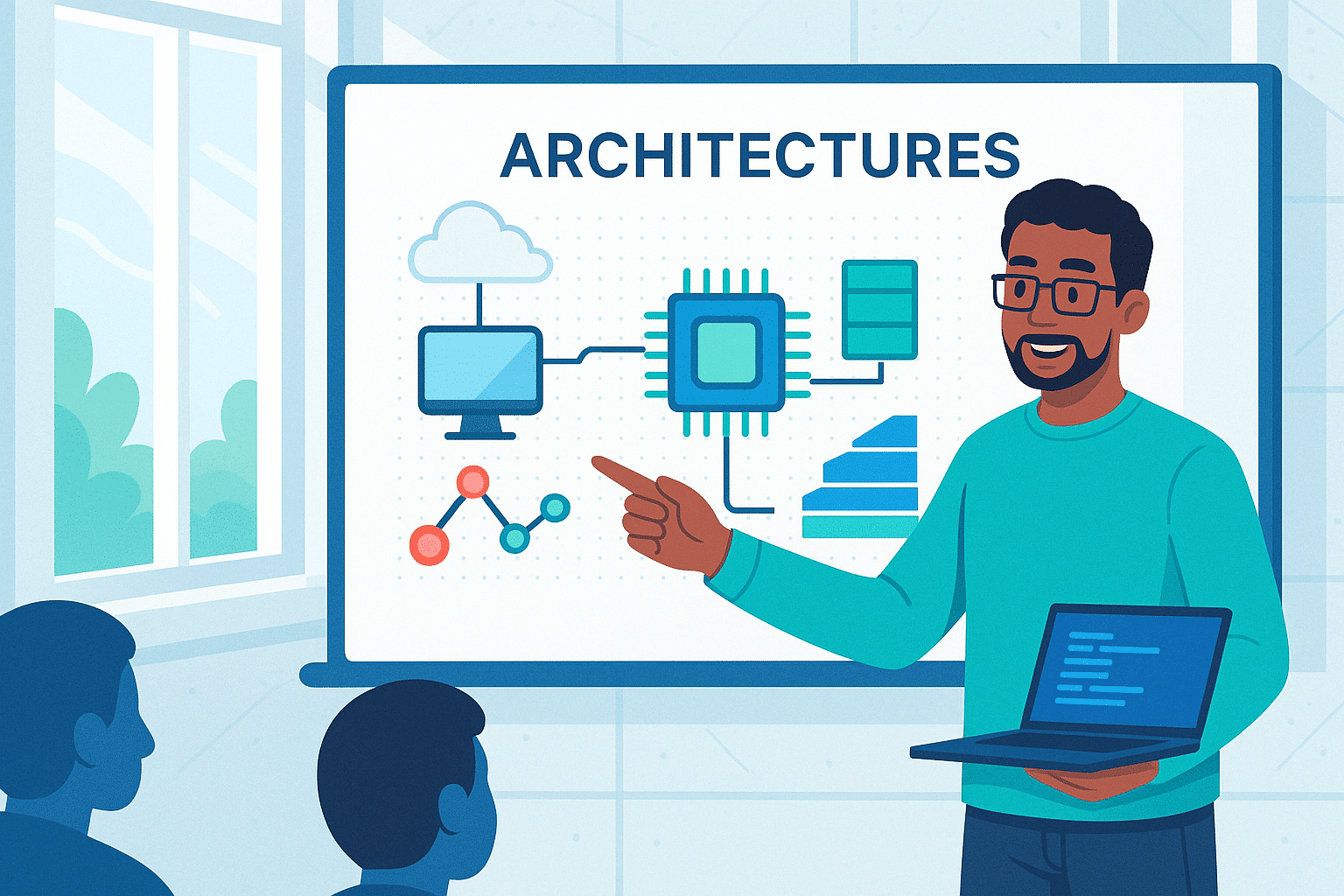

Kategorien von Hardwarearchitekturen

Die Hardwarearchitektur umfasst weit mehr als nur die physischen Bauteile wie Prozessor, Speicher oder Busse. In der Informatik unterteilt man sie in drei komplementäre Ebenen, die jeweils eine eigene Rolle im Zusammenspiel zwischen Hard- und Software spielen.

Systemdesign (Systemkonzept)

Das Systemdesign beschreibt die grundlegende Organisation und Anordnung der Hardware-Komponenten eines Computers. Es legt fest, wie Speicher, Prozessoren, Ein-/Ausgabegeräte und Busse miteinander verbunden sind – also der „Bauplan“ des Systems.

Beispielhafte Fragen auf dieser Ebene:

Wie ist der Arbeitsspeicher angebunden?

Wie viele Prozessoren gibt es?

Welche Geräte kommunizieren über welche Schnittstellen?

Befehlssatzarchitektur (ISA – Instruction Set Architecture)

Die ISA stellt die Schnittstelle zwischen Hardware und Software dar. Sie legt fest, welche maschinenlesbaren Befehle ein Prozessor versteht und ausführen kann. Diese Anweisungen sind elementar: Daten verschieben, addieren, vergleichen, springen usw.

Bekannte ISA-Beispiele:

x86/x64 (Intel/AMD)

ARM (mobil und embedded)

RISC-V (offene Architektur)

Für Softwareentwickler ist die ISA entscheidend, da Compiler den Code genau auf diese Architektur übersetzen müssen.

Mikroarchitektur

Die Mikroarchitektur beschreibt, wie ein konkreter Prozessor intern aufgebaut ist, um die Befehle der ISA möglichst effizient auszuführen. Hier geht es um Cache-Größen, Pipeline-Tiefe, Taktfrequenz, Parallelisierungstechniken (z. B. Out-of-Order Execution) und vieles mehr.

Zwei Prozessoren können dieselbe ISA verwenden, aber völlig unterschiedliche Mikroarchitekturen besitzen – z. B. Intel Core i9 vs. AMD Ryzen, beide mit x86_64-ISA, aber unterschiedlichen internen Strukturen.

Warum ist eine gute Hardwarearchitektur so wichtig?

Eine durchdachte Hardwarearchitektur wirkt sich direkt auf die Leistung und Effizienz eines Systems aus. Sie ermöglicht:

✅ Höhere Rechenleistung durch optimierte Kommunikation und Parallelisierung

✅ Bessere Energieeffizienz, was besonders bei mobilen Geräten entscheidend ist

✅ Skalierbarkeit – z. B. durch Mehrkern-Prozessoren oder modulare Komponenten

✅ Nahtlose Software-Integration, wenn Hardware und Betriebssystem gut aufeinander abgestimmt sind